Trouvez l’équilibre entre les deux.

INTELLIGENCE RELATIONNELLE EPISODE 3

Comment prendre des décisions à l’ère de l’IA ?

épisode III – L’art de la synthèse par l’Intelligence Relationnelle

Leadership – Stratégie – Influence

Avec l’avènement de l’intelligence artificielle (IA), les dirigeants se trouvent face à une nouvelle réalité : comment équilibrer les décisions humaines enrichies par l’intelligence relationnelle (IR) avec des recommandations basées sur des algorithmes sophistiqués ? Explorons cette dualité, en mettant en lumière comment l’IR peut aider à intégrer des perspectives diverses pour des décisions plus inclusives et éclairées, tout en comparant cette approche avec l’utilisation croissante de l’IA.

👉 Vous avez raté les épisodes précédents :

Les enjeux de la prise de décision à l’ère de l’IA

À mesure que l’usage de l’intelligence artificielle s’accroît au sein des entreprises, les dirigeants se demandent si leur rôle évoluera ou sera remplacé par des algorithmes. Une étude de McKinsey révèle que 60 % des dirigeants estiment que l’IA sera centrale dans la prise de décision stratégique d’ici cinq ans mais 42 % craignent une marginalisation de leur rôle. Par exemple, JPMorgan Chase utilise COIN, une IA qui traite des documents juridiques en quelques secondes, remplaçant ainsi des milliers d’heures de travail humain. Cela souligne la nécessité pour les dirigeants de redéfinir leurs compétences dans un contexte d’automatisation croissante. La confiance et l’éthique constituent un autre défi majeur. L’IA doit prendre des décisions alignées avec les valeurs de l’entreprise. Le scandale des biais algorithmiques chez Amazon en 2018, où un outil de recrutement discriminait les candidatures féminines, a mis en lumière ces risques. Selon une enquête de PwC, bien que 85 % des dirigeants considèrent l’éthique de l’IA comme une priorité, seulement 25 % ont mis en place des cadres éthiques robustes. Il est indispensable d’instaurer des politiques claires pour une utilisation éthique de l’IA. Enfin, les dirigeants cherchent à comprendre comment l’IA peut compléter plutôt que remplacer leur jugement et intuition. Par exemple, Airbus utilise des systèmes d’IA pour la maintenance prédictive, libérant ainsi les ingénieurs pour des tâches plus complexes. Une étude de Harvard Business Review montre que les entreprises adoptant une approche complémentaire de l’IA et des compétences humaines améliorent leur efficacité opérationnelle de 20 % et leur satisfaction client de 15 %.

L’Intelligence Relationnelle (IR), est la capacité à comprendre, gérer et optimiser les interactions et les relations humaines. C’est une compétence incontournable en ce début de siècle parce qu’elle reflète les exigences de notre monde moderne où les relations humaines sont au cœur des succès personnels et professionnels. C’est un champ d’étude récent qui continue d’évoluer grâce aux avancées en neurosciences, à l’essor des technologies de communication et à la prise de conscience croissante de l’importance des compétences humaines dans tous les domaines de la vie. Elle est particulièrement importante aujourd’hui car elle permet de s’ajuster efficacement à un monde où les rapports humains sont de plus en plus interconnectés et où la collaboration et la compréhension mutuelle sont essentielles pour réussir.

Quelles compétences les leaders doivent ils développer ?

À mesure que l’IA transforme les modes de décision des entreprises, trois domaines de compétence deviennent essentiels pour les dirigeants : les compétences technologiques et en IA, le leadership éthique et inclusif et l’intelligence relationnelle (IR). Cette dernière est en effet devenue une compétence cardinale qui permet une compréhension profonde des dynamiques humaines, essentielle pour des décisions inclusives et pertinentes. Daniel Goleman, dans son ouvrage “Emotional Intelligence”, souligne que les leaders dotés d’une haute IR sont capables de mieux comprendre et gérer leurs propres émotions, ainsi que celles des autres. Cette compétence favorise des environnements de travail plus harmonieux et productifs. Une étude de la Harvard Business Review révèle que les équipes dirigées par des leaders avec une forte IR enregistrent une performance supérieure de 20 % par rapport à celles dirigées par des leaders qui fonctionnent en mode Top Down. En outre, l’IR joue un rôle important dans l’engagement et la satisfaction des employés. Selon une enquête de Gallup, les entreprises dont les dirigeants pratiquent une écoute active et montrent de l’empathie vis à vis de leurs équipes voient une augmentation de 21 % de la productivité et une réduction de 41 % de l’absentéisme. Ces chiffres illustrent l’impact direct de l’IR sur la performance organisationnelle.

Bénéfices de l’IR dans le management et la prise de décision

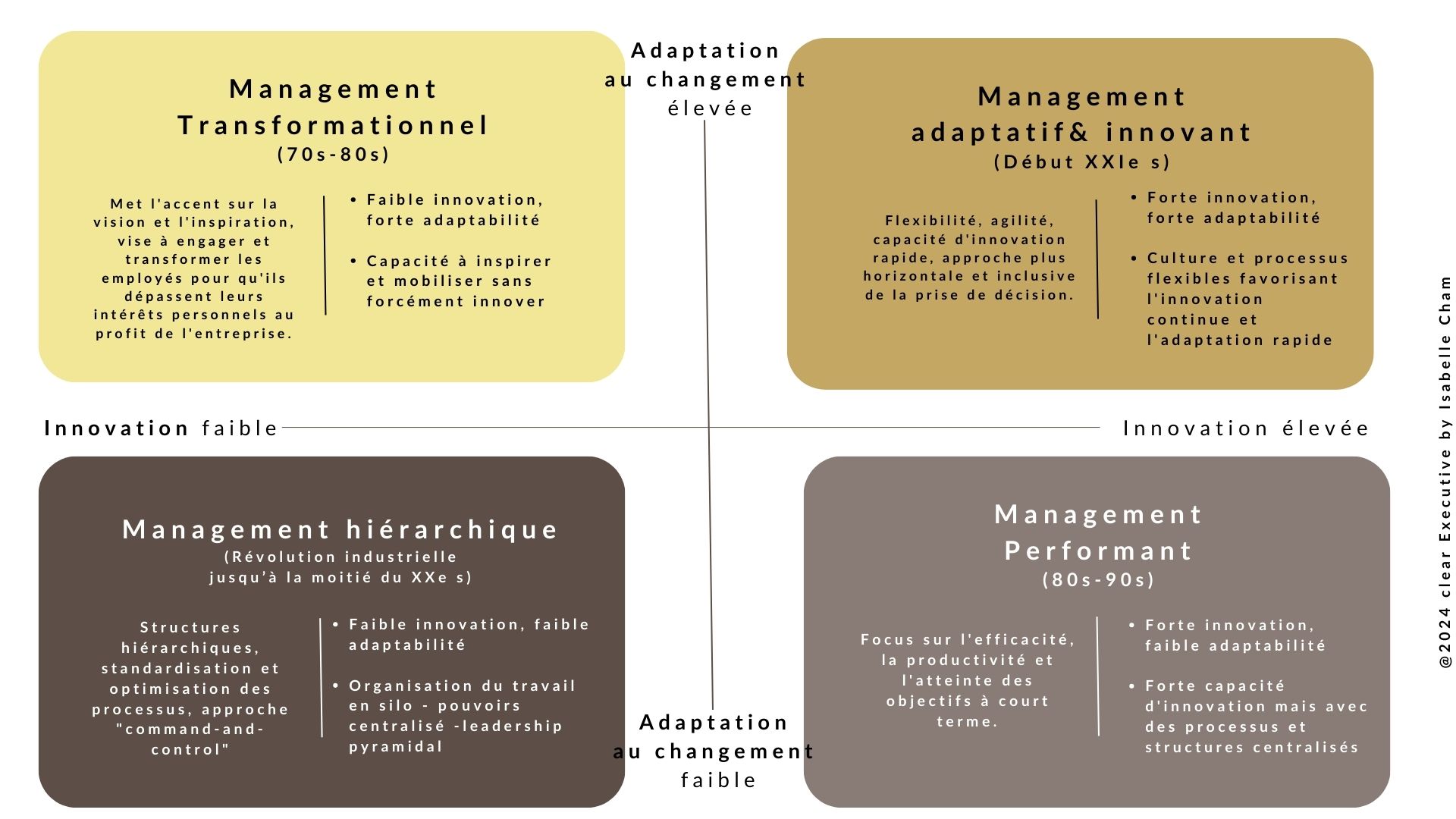

L’IR est un catalyseur essentiel pour des décisions inclusives et durables en management. Ses bénéfices sont multiples et significatifs pour les organisations. Elle améliore la communication et la collaboration au sein des équipes, renforçant ainsi la cohésion et l’engagement. Les dirigeants dotés d’une forte IR créent des environnements où les membres se sentent compris et valorisés. La même étude de Harvard Business Review mentionnée précédemment, montre aussi une réduction de 40 % du turnover. Patagonia illustre parfaitement les avantages de l’IR. Le modèle de leadership de l’entreprise, fondé sur des valeurs environnementales et sociales, a renforcé l’engagement des employés et créé une culture d’entreprise résiliente et innovante. L’IR permet aussi aux dirigeants de se rapprocher d’un modèle de leadership qui défend des économies de valeur en intégrant les préoccupations sociétales et environnementales. Dans “Diriger avec intention – Le Leadership qui change le monde“, nous soulignons l’importance de l’authenticité et de l’intégrité dans la prise de décision. Par exemple, Unilever, avec son programme “Future Leaders’ League”, engage les jeunes talents dans des défis stratégiques réels, cultivant ainsi des leaders capables de prendre des décisions qui intègrent pleinement les enjeux socio environnementaux. Cela a conduit à une augmentation significative de l’innovation et de l’engagement des employés. Les décisions issues des compétences propres à l’IR mènent également plus souvent à des résultats plus responsables, qui améliore les performances financières et la réputation de l’entreprise, là encore comme l’illustre le programme d’Unilever.

Aidez nous !

Évaluez l’importance de l’Intelligence Relationnelle dans l’exercice du leadership

Nous aimerions connaître votre opinion et votre expérience concernant l’Intelligence Relationnelle dans l’exercice d’un leadership efficace, qui se définit comme la capacité à comprendre, gérer et optimiser les interactions et les relations humaines.

👉 Répondre au questionnaire en ligne (5 mn et anonyme)

A retenir

L’IR est essentielle pour les dirigeants cherchant à équilibrer les capacités analytiques de l’IA avec une compréhension profonde des dynamiques humaines. En intégrant des perspectives diverses et en prenant en compte les dimensions éthiques et émotionnelles, l’IR permet de créer une synthèse riche et nuancée, conduisant à des décisions inclusives et pertinentes. À l’ère de l’IA, cette compétence devient indispensable pour agir avec succès dans un environnement complexe et en constante évolution, tout en assurant un impact positif et durable sur l’organisation et la société.

Références

- Goleman, D. (2013). Emotional Intelligence.

- Harvard Business Review (2020). The Impact of Active Listening on Team Performance.

- McKinsey & Company (2020). Diversity Wins: How Inclusion Matters.

- Unilever (2020). Future Leaders’ League Program.

- Cham, I. (2024). Diriger avec Intention – Le Leadership qui Change le Monde.